Русское изобразительное искусство середины XIX столетия традиционно связывается с академическими кругами, которым должно было противопоставить себя поколение «передвижников». В то же время, одну из интереснейших страниц отечественного искусства открывают работы провинциальных художников, переосмысливших традиции парсунного письма. В противоположность барочному искусству Европы, русский портрет, процветавший в уездных губерниях, долгое время не мог отойти от условной манеры изображения. Об этом свидетельствуют статичность поз, некоторый иконописный схематизм и подчеркнутое внимание художников к орнаменту. Два портрета тверских купчих из коллекции Третьяковской галереи, атрибутированные серединой XIX в., демонстрируют сочетание архаических черт с жизненной достоверностью деталей, сухую манеру письма со стремлением передать портретное сходство и нрав женщин. Верно переданы художником богатое золотое шитье кичек, обилие жемчуга, тонкие узоры на рукавах сорочки, искусная резьба на спинке дивана – стилистически портреты стоят ближе к рокайльному стилю, чем к русской парсуне.

Вторая половина XIX в. была отмечена расцветом русского изобразительного искусства. В качестве основного направления в искусстве утверждается реализм, противопоставленный молодыми художниками академизму. В 1863 г. группа выпускников Академии художеств во главе с И.Н. Крамским отказалась писать конкурсные работы на предложенную тему из скандинавской мифологии и покинула Академию. В 1872 г. петербургской и московской артелями было сформировано «Товарищество передвижных художественных выставок», профессионально-коммерческое объединение художников, стоявших на близких идейных позициях.

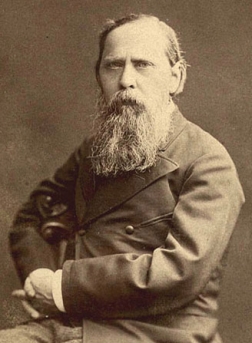

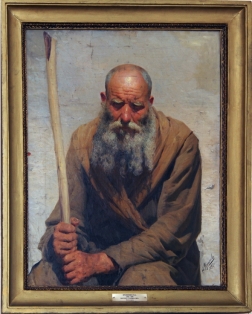

В 1872 г. был создан «Портрет старика», отмеченный печатью реализма. Его автор – самарский художник Фёдор Емельянович Буров (1843-1895), ученик П.П. Чистякова и А.П. Боголюбова, выпускник Академии художеств, автор известного исторического полотна «Шлиссельбургский узник». Живописец много путешествовал, жил в Париже, где познакомился с И. С. Тургеневым и написал с него портрет. Был близок художникам круга «передвижников», дружески общался с И. Е. Репиным, М. А. Антокольским, В. В. Верещагиным, В. Д. Поленовым, К. А. Савицким.

В 1872 г. был создан «Портрет старика», отмеченный печатью реализма. Его автор – самарский художник Фёдор Емельянович Буров (1843-1895), ученик П.П. Чистякова и А.П. Боголюбова, выпускник Академии художеств, автор известного исторического полотна «Шлиссельбургский узник». Живописец много путешествовал, жил в Париже, где познакомился с И. С. Тургеневым и написал с него портрет. Был близок художникам круга «передвижников», дружески общался с И. Е. Репиным, М. А. Антокольским, В. В. Верещагиным, В. Д. Поленовым, К. А. Савицким.Помимо рисовальной школы, Фёдор Емельянович организовал в родной Самаре кружок из местных художников. Квартира художника становится центром общения самарской интеллигенции, в первую очередь из художественной среды.Среди знакомых Фёдора Бурова в этот период можно назвать и В. И. Ленина, который иногда заходил в мастерскую, так как она находилась как раз возле здания городского суда, где он работал.

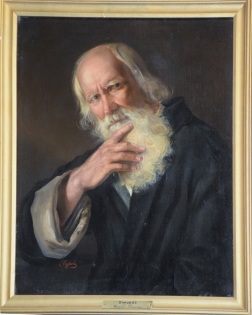

Большим реализмом отличается портрет русского философа Никиты Петровича Гилярова-Платонова (1824-1887) 1875 года кисти Алексея Михайловича Колесова (1834-1902). Ученик С.К. Зарянко, в 1860-1870-е годы А.М. Колесов был довольно известным московским портретистом. В те годы он близко сошелся с А.К. Саврасовым, который какое-то время даже жил у Колесова в доме на Выползовом переулке в Москве. В 1876 г. за портреты, среди которых были портреты С.М. Соловьева, Н.П. Гилярова-Платонова, писателя Н.А. Чаева и др. Колесов получил от Академии Художеств звание классного художника третьей степени.

Большим реализмом отличается портрет русского философа Никиты Петровича Гилярова-Платонова (1824-1887) 1875 года кисти Алексея Михайловича Колесова (1834-1902). Ученик С.К. Зарянко, в 1860-1870-е годы А.М. Колесов был довольно известным московским портретистом. В те годы он близко сошелся с А.К. Саврасовым, который какое-то время даже жил у Колесова в доме на Выползовом переулке в Москве. В 1876 г. за портреты, среди которых были портреты С.М. Соловьева, Н.П. Гилярова-Платонова, писателя Н.А. Чаева и др. Колесов получил от Академии Художеств звание классного художника третьей степени. Изображенный на портрете философ Гиляров-Платонов явился автором «Онтологии Гегеля» и других историко-философских работ, связанных с темой европейского рационализма, а также трудов по экономике и лингвистике. На портрете Колесова философ, претерпевший немало гонений, предстает исполненным внутреннего достоинства и нерушимой уверенности в своих убеждениях.

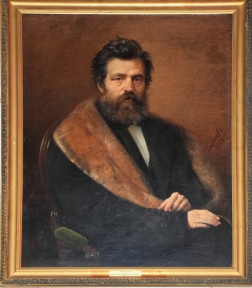

Одним из видных «передвижников» был Николай Александрович Ярошенко (1846–1898). Социальная и политическая заостренность образов присуща всем его лаконичным композициям, полным значительного внутреннего смысла. Часто одной–двумя фигурами, оригинальной композицией художник раскрывал сложное идейное содержание.

Одним из видных «передвижников» был Николай Александрович Ярошенко (1846–1898). Социальная и политическая заостренность образов присуща всем его лаконичным композициям, полным значительного внутреннего смысла. Часто одной–двумя фигурами, оригинальной композицией художник раскрывал сложное идейное содержание. Ярошенко – один из крупных мастеров психологического портрета, о чем можно судить по его картине «Портрет старика» 1892 г. Большинство его произведений такого плана, подобно портретам Крамского, написано на нейтральном фоне, без всяких аксессуаров; все внимание художника устремлено на изображение лица и рук, помогающих полнее раскрыть характер портретируемого. По воспоминаниям жены художника, он «не мог писать лиц, которые никакого духовного интереса не представляли, несмотря на то, что материально не был обеспечен» 1.

При бесспорном индивидуальном своеобразии каждого из названных нами художников всех их роднит одно общее, непременное свойство. Это святая верность жизненной правде, бережное отношение к натуре, стремление сочетать глубоко личное ее восприятие с необходимой объективностью ее художественной интерпретации, желание изобразить портретируемого «именно таким, каков он есть» 2.

Вершиной в развитии русской реалистической живописи явилось творчество Ильи Ефимовича Репина (1844–1930). Его произведения находили самый широкий общественный отклик, будили мысль, волновали. Его творческая деятельность была исключительно разнообразна. Крупные полотна на сложные современные и исторические темы перемежались с целой галереей портретов. Множество рисунков и живописных этюдов говорят о постоянном пытливом изучении натуры 3.

Вершиной в развитии русской реалистической живописи явилось творчество Ильи Ефимовича Репина (1844–1930). Его произведения находили самый широкий общественный отклик, будили мысль, волновали. Его творческая деятельность была исключительно разнообразна. Крупные полотна на сложные современные и исторические темы перемежались с целой галереей портретов. Множество рисунков и живописных этюдов говорят о постоянном пытливом изучении натуры 3. Репин был любимым профессором в реорганизованной в конце XIX века Академии Художеств, много и талантливо писал об искусстве. «Этюд натурщицы», написанный художником без предварительной прорисовки композиции, поражает точностью передачи обнаженного человеческого тела, фактуры фона.

Один из наиболее притягательных и загадочных портретов в коллекции музея – работа неизвестного художника второй половины XIX в. «Девушка с корзиной цветов». Мягкость и плавность линий, поэтическое выражение лица и положение фигуры, тонкая проработка фактуры тканей указывают на безупречное владение кистью, а монументальная арочная форма холста демонстрируют богатство и вкус заказчика. Не случайно портрет привлек внимание П.М. Третьякова и был приобретен в его коллекцию.

Один из наиболее притягательных и загадочных портретов в коллекции музея – работа неизвестного художника второй половины XIX в. «Девушка с корзиной цветов». Мягкость и плавность линий, поэтическое выражение лица и положение фигуры, тонкая проработка фактуры тканей указывают на безупречное владение кистью, а монументальная арочная форма холста демонстрируют богатство и вкус заказчика. Не случайно портрет привлек внимание П.М. Третьякова и был приобретен в его коллекцию. 1 История русского искусства: Учебник / Ин–т живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина ордена Ленина Акад. художеств СССР; Под ред. И.А. Бартенева, Р.И. Власовой. – 3–е изд., перераб. и доп. – М.: Изобраз. искусство, 1987. –С. 122–123

2 Зингер Л.С. Очерки теории и истории портрета. – М.: Изобраз. Искусство, 1986. – 328 с., ил. – С. 199.

3 История русского искусства: Учебник / Ин–т живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина ордена Ленина Акад. художеств СССР; Под ред. И.А. Бартенева, Р.И. Власовой. – 3–е изд., перераб. и доп. – М.: Изобраз. искусство, 1987. – С.123–124; С.127.