Мало кто знает, что Наталия Николаевна - потомственный художник. Её отец — Николай Григорьевич Снисаренко окончил Художественное училище им. Н.С. Самокиша, был учеником Николая Семёновича Самокиша. В 1941 году ушёл добровольцем на фронт, был командиром артиллерийского полка. В мирное время работал монументалистом на Крымском художественно-производственном комбинате (Художественный фонд Симферопольской организации Союза художников Крыма) в Симферополе — делал работы из камня, смальты. Параллельно Николай Григорьевич создавал проекты декораций Крымскому областному драматическому театру им. А.М. Горького. С будущей женой Любовью Кузьминичной он познакомился в 1950-х годах. Вскоре после женитьбы у супругов родились две дочери - Наталия и Тамара.

— Отец говорил, что я буду художницей, но я протестовала, мечтала о поступлении в лётное училище. Всегда говорила: «Не хочу „приземлённую“ специальность», — вспоминает Наталия Николаевна. — Я сопротивлялась желанию отца лет до десяти, а потом тайно поступила в симферопольскую художественную школу. Родители об этом узнали только через год.

Творческая атмосфера царила в семье Снисаренко. Но если Николай Григорьевич всецело отдавал себя изобразительному искусству, то Любовь Кузьминична в свободное время играла на фортепиано, шила, вязала, обучала рукоделию дочерей.

— Выходные мы проводили вместе, часто ходили всей семьёй в походы. Я была папиной дочкой — всегда рядом. После школы, как и отец, поступила в Художественное училище имени Н. С. Самокиша. Продолжила образование в 1982-1989 годах во Львовском государственном институте прикладного и декоративного искусства (ныне Львовская национальная академия искусств), — рассказывает художница. — Я выбрала для себя декоративно-прикладную тематику — гобелен, батик, роспись — всё, что связано с большими плоскостями.

Во Львове Наталия познакомилась с будущим мужем, однокурсником Андреем Стерховым — человеком талантливым и перспективным. Арт-критик Рудольф Заславский в книге «В поисках вдохновения» оценивает творчество А. Стерхова очень высоко: «Ему присущ интерес к искусству глубоко интеллектуальному, которое исходит не только и не столько из непосредственного восприятия человека и природы, сколько из их осмысления и преображения. Его работы, будь то акварельные картины или масляные полотна, характеризует блестящее живописное мастерство, глубоко философские, исполненные внутренней лирической чувственности образы, наполненные глубоким содержанием Обострённый интерес к событиям и явлениям бытия, присущий молодости, стремление охватить и запечатлеть их обобщённую сущность, дать своеобразный сгусток человеческих чувств, отличают его работы периода 90-х годов, выполненные преимущественно в технике акварели».

С 1987 года Андрей Стерхов участвует в выставках, а с 1990 по 1993 год активно выставляется в галереях Лондона, а с 1994 года в Италии. В 2013 году он впервые принимал участие в крупнейшей международной выставке искусств «Artexpo New York», выставлялся в музее современного искусства «MoMo» в Нью-Йорке.

Семья Стерховых много путешествовала, вдохновлялась европейской архитектурой и пейзажами, влюбилась в Италию и её колорит. Произведения «Дыхание весны. Карнавал», «Карнавал в Венеции», «Поцелуй Бауты», «Очарование Венеции», «Маски на Сан Марко», «Маскарад», «Воспоминания о Венеции», посвящённые знаменитому Венецианскому карнавалу, отличаются особой живописной выразительностью и почти монументальной масштабностью.

Андрей Стерхов о своём творческом методе говорит так: «Для того чтобы ощутить многоликость и саму сущность города, страны, эпохи посредством жанра городского пейзажа, одного живописного решения недостаточно. Опираясь на свой живописный опыт, у меня выработался особенный творческий метод. Работу, направленную на изучение пейзажа с кистью и карандашом в руке, включающую в себя наброски, зарисовки, этюды, я сознательно отделяю от самого композиционного творчества, процесса создания картины. Да, работа на натуре - очень важная часть творческого процесса. На пленэре художник ставит себе различные задачи в зависимости от своих эмоциональных ощущений выбора мотива. В одном случае это этюд на живописное состояние, в другом зарисовка интересной композиции или набросок, например, необычной расстановки гондол на канале, характерных движений гондольеров. Таким образом, художник накапливает свой личный багаж ощущений и живописных практических навыков. На этом подготовительно-накопительном этапе мне часто даже не важен результат отдельно взятого эскиза, наброска или этюда. Для меня большая ценность заключается непосредственно в самом аналитическом процессе во время написания этюда, который будучи раз совершённый, обогащает опыт сознания на всю жизнь. Творчество для меня начинается лишь тогда, когда материал, мною усвоенный, забыт настолько, что начинает сам подниматься из глубины души, как внутреннее видение. Вот именно это внутреннее видение-откровение и становится отправной точкой для создания моих картин, в которых я стремлюсь раскрыть зрителю свой образ прекрасной и многоликой Венеции».

Работы художника представлены в галереях и частных коллекциях разных стран.

Стерховы, много работая в тандеме, всегда стремились в творческом процессе к свободе проявления, неограниченности рамками.

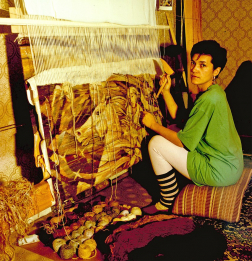

С середины 1980-х годов и до начала 2000-х Наталия Николаевна была сотрудником Художественно-производственного комбината в Симферополе. Её профиль в то время — декоративно-прикладное искусство: создание эскизов, гобеленов в интерьере, роспись по шёлку в технике батик, живопись, графика, а также декоративный дизайн интерьеров.

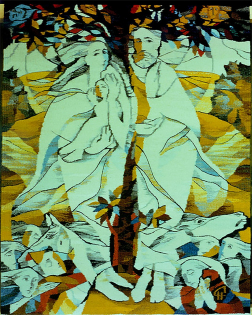

Талант Наталии Николаевны, знания и умелые руки создавали произведения, которые продавались ещё до момента окончания работы над ними. Помимо декоративно-прикладного искусства, художница представляла на суд публики акварели. Каждое появление таких гобеленов, как «Святое семейство», «Галактический калейдоскоп», «Созвездие мечты», «Время созерцания», «Ангел хранитель», «Митра» были откровением в колористическом, пластическом, композиционном, технологическом плане, но, прежде всего, как рождение необычного, поразительно яркого и запоминающего образа. В гобеленах, созданных в конце 1990-х годов, при эпичности замысла и внушительности габаритов, на первый план выдвинуты декоративные качества, текстильная основа: теплота и мягкость вплетённых в ткань не пряденных волокон, откровенное любование изысканными фактурными нюансами, столь драгоценными и для глаза, и для руки, соприкасающейся с текстилем.

Например, в гобелене «Святое семейство» есть вечные символы надежды, любви и мира. Так, древо жизни является замкнутым кругом, где энергия циркулирует от неба до земли, обеспечивая жизнь. Художница показала неразрывную связь человека с природой.

Некоторое время Н. Стерхова преподавала в Крымском филиале Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры (живопись, рисунок, шелкография). С 2011 года мастер перешла в Симферопольский художественный музей для работы с молодёжью.

– С детьми очень интересно: в игре они познают, что такое творчество, цвет. Это увлекательнее, например, чем сухой натюрморт. Дети фантазируют, придумывают сюжеты и передают их при помощи карандашей и красок на бумагу. Мы не срисовываем с образца, а сочиняем свою историю, – делится секретами Наталия Николаевна.

Наталия и Андрей Стерховы прошли большой творческий путь и многого достигли. Уже много лет они вместе, помогая и поддерживая друг друга, вдохновляя на новые совместные работы.

– Я им горжусь, – улыбаясь, искренне говорит Наталья Николаевна о муже. – Да, семья — это труд, но мы на одной волне и нам легко понять друг друга.

Автор: Юлия Солод

1. Работа Н. Стерховой с детьми в Симферопольском художественном музее

2. Андрей и Наталия Стерховы

3. Николай Снисаренко — отец художницы

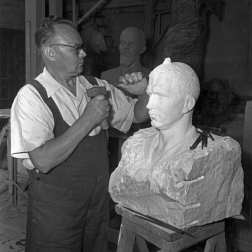

4. Николай Снисаренко за работой

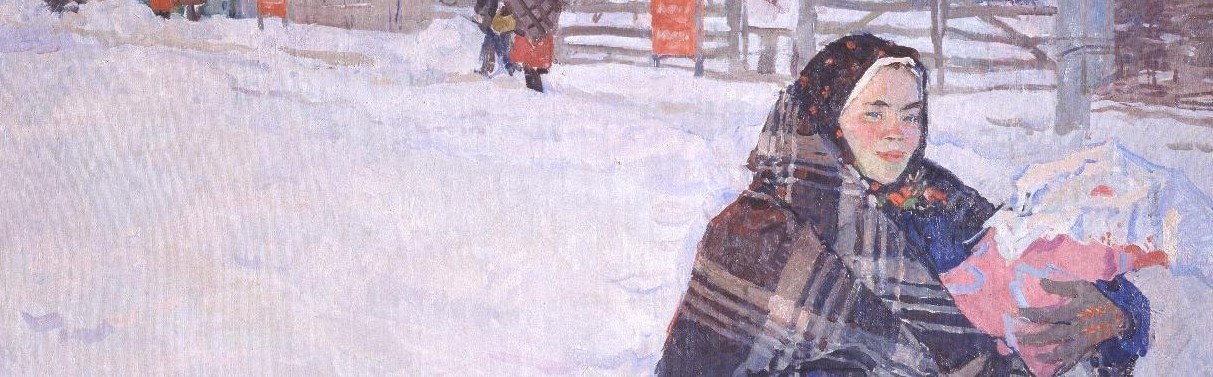

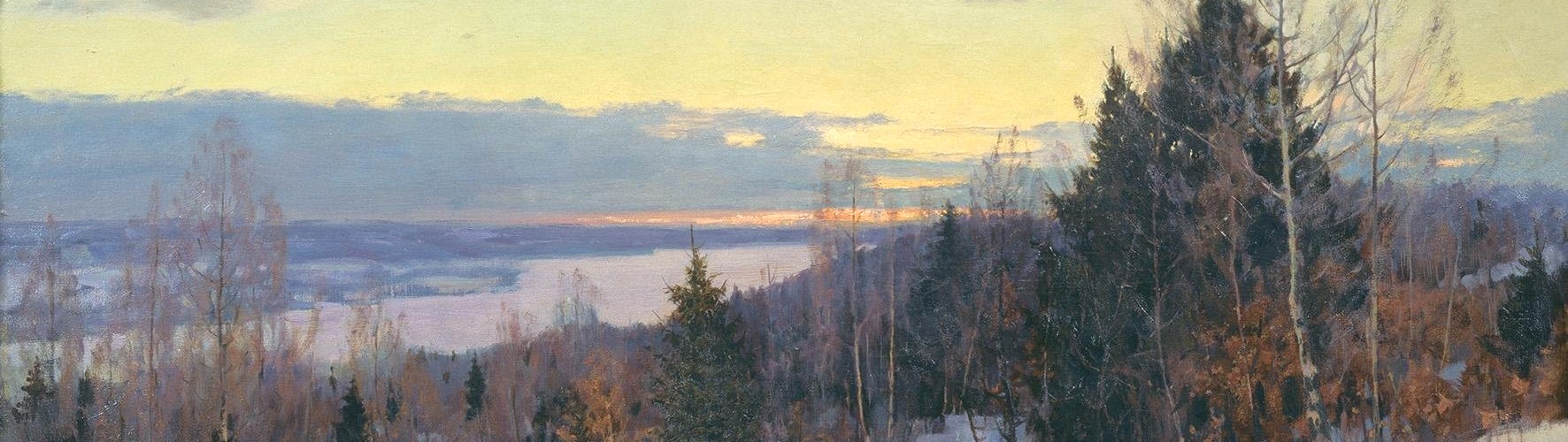

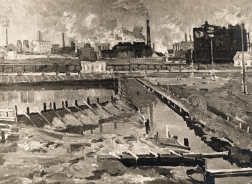

5. Работа Н. Снисаренко

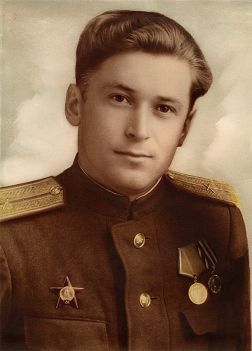

6. Андрей Стерхов

7. Гобелен «Святое семейство»

8. Гобелен «Митра»

9. Гобелен «Цветочная феерия»

10. Н. Стерхова «Ангел»

11. Н. Стерхова за работой