К столетию окончания Гражданской войны в Крыму

«БЕЙ БЕЛЫХ, ПОКА НЕ ПОКРАСНЕЮТ,

БЕЙ КРАСНЫХ, ПОКА НЕ ПОБЕЛЕЮТ».

ЦВЕТА – СИМВОЛЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

БЕЙ КРАСНЫХ, ПОКА НЕ ПОБЕЛЕЮТ».

ЦВЕТА – СИМВОЛЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

В ноябре 2020 года исполнится сто лет со дня окончания Гражданской войны в Крыму. Интерес к «Русскому землетрясению», как назвал эту братоубийственную войну генерал А. Деникин, не утихает и сейчас, но особенно популярна данная тема была во времена Советского Союза. При создании «героической поэмы о великой эпохе» использовали легко узнаваемые устоявшиеся символы и образы, что было важным инструментом влияния на общественное сознание, одним из самых действенных и простых способов обозначить время и события.

В ноябре 2020 года исполнится сто лет со дня окончания Гражданской войны в Крыму. Интерес к «Русскому землетрясению», как назвал эту братоубийственную войну генерал А. Деникин, не утихает и сейчас, но особенно популярна данная тема была во времена Советского Союза. При создании «героической поэмы о великой эпохе» использовали легко узнаваемые устоявшиеся символы и образы, что было важным инструментом влияния на общественное сознание, одним из самых действенных и простых способов обозначить время и события.Одна из самых древних – символика цвета. Издавна у разных народов для определения добра и зла использовали цвета или их контрасты. Вспомним пословицы: Говорит бело, а делает чёрно (русская), Чёрная земля родит белый хлеб (крымскокараимская), Чем нива чернее, тем хлеб белее (украинская) и др. Символика цвета понятна и эффектна. В Гражданскую войну цвет фигурировал даже в названии главных противостоящих сил – Красной армии и Белого движения. Обыгрывал такую ситуацию лозунг батьки Н. Махно: «Бей белых, пока не покраснеют, бей красных, пока не побелеют». Кроме них, на военной арене действовали ещё и «зелёные», но значимым в творениях о гражданской зелёный не стал. Может, потому что и так было много зелёного в одежде воюющих сторон. А может, потому что зелёный – цвет весны и надежды и плохо сочетается с войной.

Ещё не сорваны погоны

И не расстреляны полки.

Ещё не красным, а зелёным

Восходит поле у реки.

(З. Ященко. Генералы Гражданской войны)

И не расстреляны полки.

Ещё не красным, а зелёным

Восходит поле у реки.

(З. Ященко. Генералы Гражданской войны)

Красно-белая палитра отразилась в поэтических произведениях и тех лет, и более поздних. Н. Асеев в «Марше Будённого» (1923) «всегда хранит обоймы для белых черепов». И. Савин сетует, что «была белою вера, но краснеет песок», С. Бехтеев (Офицер, 1942) упоминает красную разбойничью личину.

Красно-белая палитра отразилась в поэтических произведениях и тех лет, и более поздних. Н. Асеев в «Марше Будённого» (1923) «всегда хранит обоймы для белых черепов». И. Савин сетует, что «была белою вера, но краснеет песок», С. Бехтеев (Офицер, 1942) упоминает красную разбойничью личину.Добавлю к этой палитре чёрный, традиционно обозначающий тёмные силы и всё нехорошее. Г. Гончаренко (Ю. Галич) в стихотворении «Встаёт над Россией кровавый рассвет…» (1938/39) называет революционные силы чёрно-красными птицами, а в «Чапаевской походной» 1930-х годов поётся:

На седых уральских кручах

Вороны кричат.

По Заволжью чёрной тучей

Стелется Колчак.

Шаг за шагом наступая/вар-т: Чёрной кровью путь отмечен

До БелОй реки,

На Уфу ведёт Чапаев

Красные полки. (А. Сурков)

Вороны кричат.

По Заволжью чёрной тучей

Стелется Колчак.

Шаг за шагом наступая/вар-т: Чёрной кровью путь отмечен

До БелОй реки,

На Уфу ведёт Чапаев

Красные полки. (А. Сурков)

Далее упоминаются белый волк (по степи рыщет), чёрный адмирал и красная звезда.

М. Цветаева тоже использует цветовую гамму:

...Белая гвардия, путь твой высок:

Чёрному дулу – грудь и висок.

Божье да белое твое дело:

Белое тело твоё – в песок. (цикл «Дон», 1918)

Чёрному дулу – грудь и висок.

Божье да белое твое дело:

Белое тело твоё – в песок. (цикл «Дон», 1918)

М. Волошин в 1920 в стихотворении «Бойня» о красном терроре в Феодосии «сгущает краски», добавляя к белому, красному и чёрному (девушки в белых повязках, чёрные улицы, чёрное точило, зачервленелый терновник) жёлтую плоть.

М. Волошин в 1920 в стихотворении «Бойня» о красном терроре в Феодосии «сгущает краски», добавляя к белому, красному и чёрному (девушки в белых повязках, чёрные улицы, чёрное точило, зачервленелый терновник) жёлтую плоть. Красный прочно ассоциируется как с кровью, так и с праздником. Яркий и эмоциональный, он фигурирует везде: красное знамя, звёзды, шарфики, ленты на папахах, лозунги, «разговоры» на шинелях, банты, лампасы на галифе, красная гвоздика, темляк, галстук В. Ленина...

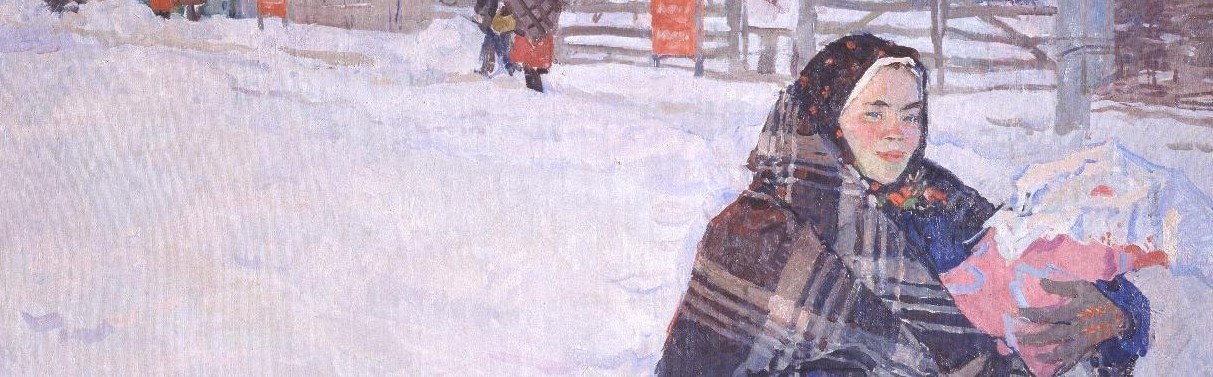

В Симферопольском художественном музее с Гражданской войной связаны произведения советских художников. «Наши» в них – красные, а враги – белые. Во многих работах красный фигурирует в униформе красноармейцев. Действительно, какое-то время они выделялись либо красным бантом на груди и/или головном уборе, либо повязками красного цвета, либо пришитыми красными лентами на головном уборе.

Введённая официально в 1919 году форма предусматривала определённые цвета «разговоров» и других элементов, которые должны были соответствовать звезде на будённовке: оранжевый, малиновый, голубой и т. д., но не красный. Казалось бы, что использование художниками красного в обмундировании военных Рабоче-крестьянской армии – лишь художественный приём. Тем более, что приказом реввоенсовета оговаривалось, что в походе нашивки, хлястики и планки цветные должны заменяться на детали цветов обмундирования. Но это не выполнялось, а для отличительных элементов использовали ткани любых оттенков красного.

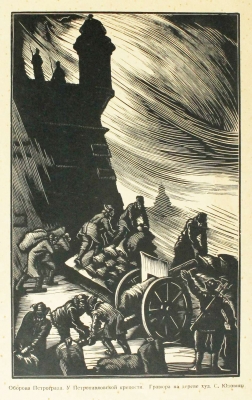

Введённая официально в 1919 году форма предусматривала определённые цвета «разговоров» и других элементов, которые должны были соответствовать звезде на будённовке: оранжевый, малиновый, голубой и т. д., но не красный. Казалось бы, что использование художниками красного в обмундировании военных Рабоче-крестьянской армии – лишь художественный приём. Тем более, что приказом реввоенсовета оговаривалось, что в походе нашивки, хлястики и планки цветные должны заменяться на детали цветов обмундирования. Но это не выполнялось, а для отличительных элементов использовали ткани любых оттенков красного.Владимир Путейко (Красная гвоздика, 1967) рисует галифе солдата оранжевым, клапаны и звезду алым. Возможно ли это было в действительности? Вероятно, да. Ведь знаменитые «красные штаны», которыми награждали красноармейцев, бывали малинового цвета и других отдалённо напоминающих красный цветов и оттенков, в зависимости от того, какая ткань, или остатки формы подразделений царской армии удавалось раздобыть.

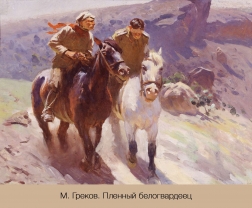

Современники Гражданской красным не злоупотребляли. Доброволец Первой конной армии Митрофан Греков в своей картине «Пленный белогвардеец» «нашего» обозначил красным шарфом. Николай Самокиш на полотне «Преследование врангелевцев в Крыму» красным пишет звёзды и петлицы красноармейцев Южного фронта, а ещё погоны и околышки врангелевцев.

Современники Гражданской красным не злоупотребляли. Доброволец Первой конной армии Митрофан Греков в своей картине «Пленный белогвардеец» «нашего» обозначил красным шарфом. Николай Самокиш на полотне «Преследование врангелевцев в Крыму» красным пишет звёзды и петлицы красноармейцев Южного фронта, а ещё погоны и околышки врангелевцев. Легко узнаваем один из главных символов того времени – Красное знамя. Как знак революции и борьбы он не нов – был распространён ещё во времена Великой французской революции. В сочетании с всадником – это отсылка к ещё более давнему духовному опыту русского народа – красный плащ развевается, как флаг у Георгия Победоносца. Встречаются его изображения и с красным флажком на пике.

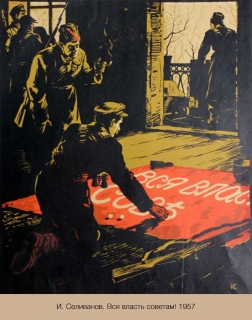

Для усиления впечатления Иван Селиванов выделил красным ленту на папахе и лозунг «Вся власть советам!» при чёрно-белой гамме на одноимённой линогравюре.

Для усиления впечатления Иван Селиванов выделил красным ленту на папахе и лозунг «Вся власть советам!» при чёрно-белой гамме на одноимённой линогравюре.Борис Малуев в иллюстрации известной песни «Орлёнок» разместил на красном фоне тёмных человека и коня.

Орлёнок, орлёнок – могучая птица,

К востоку стреми свой полёт,

Взлети над Москвою, над красной столицей,

Где Ленин любимый живёт! (В. Шведов, 1936)

К востоку стреми свой полёт,

Взлети над Москвою, над красной столицей,

Где Ленин любимый живёт! (В. Шведов, 1936)

Конечно, в «белогвардейских вариантах» песни красного цвета нет.

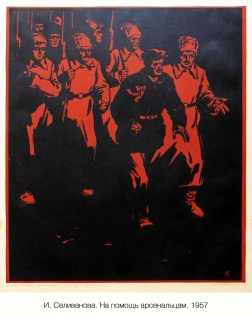

Красного и его оттенков иногда так много, что он становится чуть ли не главным в художественных произведениях.

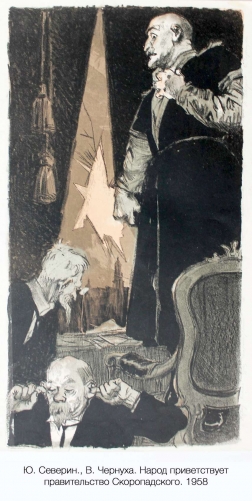

При карикатурном изображении белогвардейцев господствуют чёрный и белый. Негативное отношение к персонажам Юрий Северин и Валентин Чернуха Выражают, рисуя тёмными, чёрными тонами гетмана Скоропадского, его соратников, Врангеля (1958). Ну, а каким ещё? Ведь в песне поётся:

Белая армия, чёрный барон

Снова готовят нам царский трон. (П. Григорьев, 1920)

Сравните с «цветными» строками из поэмы «Хорошо» В. Маяковского (1927):

...Глядя

на ноги,

шагом

резким

шел

Врангель

в чёрной черкеске.

...

И над белым тленом,

как от пули падающий,

на оба

колена

упал главнокомандующий.

На линогравюре «Их освободители» из серии «Гражданская война на Украине» приметы «врагов» подчёркнуто-белые: каски, лицо гимназиста, платье и рубашка буржуев. Но использование белого цвета в отрицательном плане затруднительно, так как он ассоциируется с чистотой и непорочностью. Разве что аналогия белый – смерть, кость, череп, бескровие:

На линогравюре «Их освободители» из серии «Гражданская война на Украине» приметы «врагов» подчёркнуто-белые: каски, лицо гимназиста, платье и рубашка буржуев. Но использование белого цвета в отрицательном плане затруднительно, так как он ассоциируется с чистотой и непорочностью. Разве что аналогия белый – смерть, кость, череп, бескровие:С его дрожащих, побелевших уст

Последние срывались содроганья. (Рюрик Ивнев. Петроград, 1918)

Советские художники Ю. Северин и В. Чернуха приметой царской России сделали золотой цвет. Врангель у них с золотыми кортиком, крестом, погонами, значком и газырями. Почти как по М. Волошину:

В других весь цвет, вся гниль империй,

Всё золото, весь тлен идей. (Гражданская война, 1919)

Не зная биографий мастеров и названий, ряд чёрно-белых графических произведений, лишённых цветных «подсказок» и символов, можно по-разному трактовать, как, например, ксилографии Соломона Юдовина из серии «Оборона Петрограда в дни наступления Юденича». Да и не только графические. Лишь по предпочтениям автора и названиям работ Николая Самокиша можно сказать, что речь идёт о красных в картинах «Тачанка» (их использовали и махновцы) и «Красноармеец у ворот».

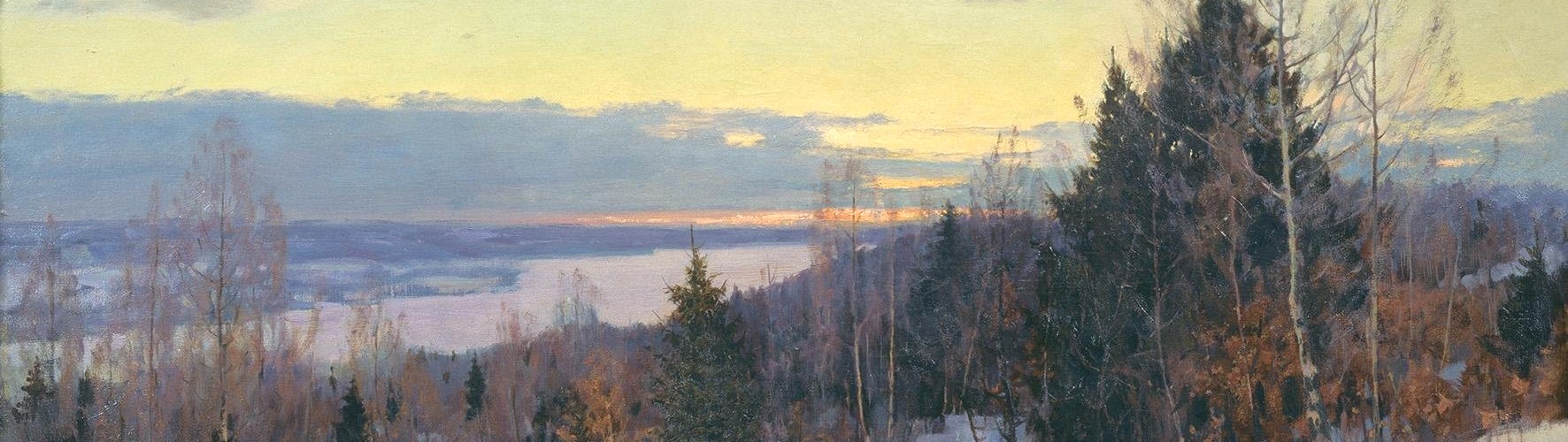

Создавая образы Гражданской войны, художники используют весь спектр цветов, но привычный глаз реагирует на ставшие маркерами эпохи красные знамёна и звёзды, косынки и штаны… Цветные осколки «окаянных дней» осели в фондах музеев, напоминая о страшных событиях, не обошедших стороною и наш Крым.

Над Чёрным морем, над белым Крымом

Летела слава России дымом.

Над голубыми полями клевера

Летело горе и гибель с севера.

(В. Смоленский. Над Чёрным морем, над белым Крымом…, 1957)

Старший научный сотрудник А. Полканова