Картина месяца

К 215-летию Н. В. Гоголя

1 апреля 2024 года исполняется 215

1 апреля 2024 года исполняется 215

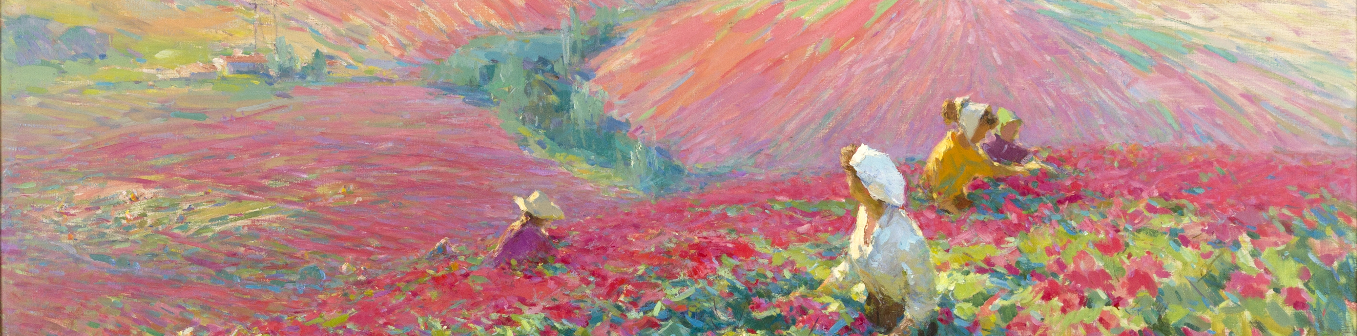

Ю.В. Волков (1921-1991). Херсонесский тупик. 1953 г. Х., м.

70 лет назад, 13 апреля 1944 года, Симферополь был освобожден от немецко-румынских захватчиков. Завершились 895 бесконечных, страшных дней фашистской оккупации.

К этой важной дате в Симферопольском художественном музее была открыта выставка «Весна освобождения», на которой представлены работы крымских художников на тему Великой Отечественной войны.

Один из выдающихся мастеров реалистичной батальной живописи XX века — Юрий Васильевич Волков (1921-1991). Основная тема творчества Юрия Волкова — Великая Отечественная война, которую он солдатом прошёл от начала и до конца, трагедия, которая никогда не покидала его мысли.

В своём искусстве Юрий Волков, как утверждают его друзья и современники, был настоящим фанатиком. Каждая деталь любой из картин художника была им реально увидена, зарисована или сфотографирована. Каждый персонаж — реально существующий или существовавший человек, в судьбу которого вторглась война.

Главная идея картины «Херсонесский тупик» — расплата неминуема. И, как в начале войны мыс Херсонес стал последним оплотом советской армии, так в ее конце это место стало последним прибежищем немцев.

Происходящее на картине служит логическим и историческим завершением событий, разворачивающихся на страницах дневников живых свидетелей оккупации Симферополя немецко-фашистскими войсками.

В дневнике симферопольца Хрисанфа Гавриловича Лашкевича отражены события 1941-1942 гг., происходившие в захваченном Симферополе в начальный период Великой Отечественной войны.

«8.XII.41

Вчера, когда я писал свои записки, а семья укладывалась спать, раздались оглушительные удары прикладами в нашу дверь. Спрятав трясущимися руками свою тетрадь в наволочку подушки, я бросился к двери и крикнул: 'Кто там?' Грубый голос ответил: ':'.

Думая, что наше спасение, быть может, зависит от немецкого языка, я спросил по-немецки: 'Есть у вас приказ?' Голос сразу стал мягче, и немец ответил уже как бы извиняющимся тоном, что приказ есть у капитана. Я сказал: 'Мы спим, но сейчас откроем дверь'. За дверью произошел какой-то разговор, и тяжелые шаги удалились.

Бросаясь к двери, я крикнул семье: 'Немедленно укрывайтесь и спите'. Теперь же, предполагая, что немцы пришли с облавой на партизан, что они уже делали в других дворах, и боясь, что нас заберут как заложников, а может быть, и погонят на казнь, я велел семье одеваться потеплее и захватить с собой деньги: может быть, мы ночью как-нибудь удерем.

Во дворе всех жителей построили в две шеренги. Я пытался еще говорить по-немецки, но бывший с немцем переводчик немец, знакомый мне по психбольнице, оборвал меня: 'Вы много разговариваете. Зачем вы требуете какой-то приказ? Не видите разве, что это военный отряд. Господа офицеры действуют по данной им инструкции'.

От господ офицеров несло сильным запахом коньяка. Нас долго устанавливали и несколько раз пересчитывали. Я стал рядом с Сережей, рассчитывая, что в случае отбора немцами по счету на расстрел, если счет упадет на Сережу, я оттолкну его назад и выступлю вместо него, или заслоню собой от выстрела, или подтолкну его к бегству, или, наконец, окажу ему моральную поддержку. Сережа, напротив того, старался, чтобы члены нашей семьи были разобщены, в надежде, что, авось, счет по выбору не упадет на нас.

Наконец, нас установили. Курившую П. один немец ударил по зубам и выбил у нее изо рта папиросу. П. захихикала, принимая этот знак дружественного расположения за милую шутку.

Начали проверять паспорта. Некто Ч. при проверке своего паспорта тыкал в себя пальцем и говорил: 'Я болгарин, я болгарин! Гут? Гут?' — и заискивающе улыбался.

Затем немцы объявили нам через переводчика, что в городе убит партизанами один немец. При этом горестном извещении Х. и некоторые другие сожалеюще зачмокали губами и с сокрушенным видом закачали головами.

Нам было объявлено, что за укрывательство непрописанных лиц нас могут казнить. Затем в каждую квартиру заходили по два немца с обыском, а потом нас распустили по домам.

Мне известно, что многих жителей, особенно на окраинах, после таких облав немцы забирали — мужчин, женщин, детей, стариков, эти люди бесследно исчезали, т. е. были казнены. Мы живем в постоянном страхе, беспомощные, вне всяких законов, приравненные к животным. Жизнь наша зависит от прихоти немцев».

***

«21.VII.42

Кошмарный ужас, который я переживаю, не поддается описанию, обессиливает меня. Но все равно я обязан писать: это мой тяжкий неизбежный крест.

Не победы немцев на фронте занимают меня, не наши поражения, даже не судьбы народов, а нечто, на взгляд уравновешенного и беспристрастного наблюдателя, может быть, являющееся незначительным эпизодом развивающихся событий.

Несколько дней назад, когда именно, я не могу установить из-за пережитого потрясения, я шел домой и на Студенческой улице увидел группу людей.

Один немец и один татарин, с ружьями за спиной, гнали в гестапо старуху с ребенком на руках. Женщина русская, лет пятидесяти, полная, простоволосая, в сером платье, в стоптанных комнатных туфлях, очевидно захваченная как была. Лицо ее было мокро от слез, глаза закатывались под лоб. Она непрерывно всхлипывала и что-то пыталась говорить на ходу. Наконец у нее вырвался вопль: 'Не отдам!' Проходя по мостовой мимо меня, она вторично крикнула высоким воплем: 'Не отдам!' Прелестная девочка лет четырех была у нее на руках и ручонками крепко обнимала шею женщины. Испуганное и тоже мокрое от слез личико смотрело из-за плеча женщины на шедшего за ними мужчину. Это был еще крепкий старик лет шестидесяти, но до того расстроенный, что у него тряслись руки, ноги спотыкались, палка в руках тыкалась в разные стороны и он следил только за тем, чтобы не упасть, а не за шедшими вперед людьми. Он торопился изо всех сил, чтобы не отстать, и только изредка поднимал глаза на девочку. Лицо его выражало такое отчаяние, что жутко было смотреть на него.

Я был не особенно поражен виденным: мало ли я наблюдал зверств и горя за это время. Следуя за ними, я наткнулся на женщин нашего двора. Они стояли по двое, обнявшись, что меня очень удивило, так как женщины нашего двора постоянно грызутся между собой как собаки. Все они плакали и смотрели на подконвойных. 'В чем дело?' — спросил я. 'Это немцы потащили еврейского ребенка на казнь. А с ним идут дедушка и бабушка, не хотят его отдавать. Да как не отдашь? Все равно заберут силой'.

Я был расстроен. Подумать только — только расстроен! До чего же огрубели наши чувства, что даже такой чувствительный человек, как я, только расстраивается от зрелища казни немцами русских (полуеврейских) детей.

Издали опять послышался как будто насильно прорвавшийся вопль женщины: 'Не отдам!'

Я вернулся домой, погруженный в размышления по поводу падения Севастополя. Только военные события владели моим вниманием, ничем другим я не интересовался. Но сегодня соседка Х. начала рассказывать об уничтожении немцами русских — полуеврейских детей. Татары приходят в квартиры, очевидно, имея на руках точные приказы, безошибочно указывают на полуеврейского ребенка и требуют его выдачи. Тут происходят душераздирающие сцены. Русские матери и дедушки с бабушками прикрывают детей и с воплями заявляют, что не отдадут их. В ход пускается сила.

Несчастные старики не в силах сопротивляться, сами несут в гестапо своих внучат, надеясь вымолить у гестаповцев жизнь внучонка. Что происходит в гестапо, какие сцены ужаса, отчаяния и безнадежности разыгрываются там — неизвестно.

Я думаю, что во всем мире нашелся бы только один человек, способный описать их, — это Достоевский, если бы он жил в наше время. Дедушек и бабушек немцы выгоняют, а ребенка уничтожают посредством отравы. Но всех ли дедушек и бабушек немцы выгоняют? Сомневаюсь. Уверен, что многие старики не выносят сцены расставания и погибают от разрыва сердца или сходят с ума. Разве можно безнаказанно для своей жизни перенести такой ужас? Но трупов из гестапо не выдают, а сумасшедших, конечно, тут же уничтожают.

Х. рассказывает детали одного слышанного ею случая. Дело заключается в том, что немцы раздевают обреченных детей, — не пропадать же одежде и обуви! Эту одежду и обувь уничтоженных русских детей будут носить немецкие дети в Германии и будут радоваться обновкам, присланным их отцами из варварской России!

Маленькую девочку немецкий офицер посадил на стул и начал раздевать ее, снял платьице, рубашечку и туфельки. Девочка подчинялась всему и, не понимая, к чему ведет эта процедура, спросила немца: 'Дядя! А чулочки тоже снимать?' Немец, подготовлявший уничтожение ребенка и бывший, вероятно, в напряженном состоянии, не выдержал вопроса ребенка и тут же сошел с ума.

Я верю этому. Несмотря на мою ненависть к немцам, несмотря на мое убеждение в зверином уровне немецкой морали, я верю в то, что среди немцев находятся единичные, очень редкие личности, еще не потерявшие духовного содержания человека. Да и как тут не сойти с ума?

После рассказа Х. и еще сейчас, глубокой ночью, передо мной мерещится, как живая, девочка в чулочках и спрашивает меня: 'Дядя, а чулочки тоже снимать?'

И эта девочка принимает облик той девочки, которую я видел на улице с дедушкой и бабушкой, спешившими к гестапо. И мне мерещится вопль старухи: 'Не отдам!' И мне мерещится лицо старика с выражением безграничного отчаяния, и его спотыкающиеся ноги, и его скользящая по мостовой палка.

Мне кажется, что девочка и оба старика молят меня о спасении, меня, беспомощного старика. Что я могу сделать для их спасения? У меня безумный порыв — вскочить и сейчас же, немедленно повеситься: раз я не в силах подать помощь, то зачем жить?

Лучше покончить с собой, чем переживать свою беспомощность и бесполезно мучиться: 'А чулочки тоже снимать?..' Снимай, детка, снимай! Я напишу об этих чулочках письмо, направлю его по ту сторону фронта, там найдутся люди, которые заинтересуются их дальнейшей судьбой: Да, до конца жизни я буду помнить рассказ о чулочках!».